Американский энтомолог Томас Сэй, вернувшись в 1824 году из экспедиции в Скалистые горы (запад США и Канады), описал новый, до того неизвестный науке вид жука, который питался листьями дикого паслёна. Ничего примечательного во внешнем виде насекомого нет: овальное тело длиной 7–12 мм, жёсткие надкрылья жёлтого цвета, каждое из которого украшено 5 чёрными полосками, перепончатые крылья, ярко-оранжевое брюшко с чёрными пятнышками, округлая голова с треугольной отметиной. На концах слабых, плохо развитых лапок – крючки, с помощью которых жук медленно взбирается на покрытый жёстким пушком стебель паслёна.

Учёный отнёс находку к роду Doryphora, а за линии на надкрыльях назвал насекомое decemlineata (в переводе – «десятиполосный»). Позже, в 1865 году, когда жук-листоед уже приобрёл сомнительную славу, шведский энтомолог Шталь подробно изучил его и изменил классификацию. С тех пор латинское название насекомого – Leptinotarsa decemlineata. Но большинству огородников этот злейший их враг известен под именем колорадского жука.

Жизненный цикл колорадского жука

От других насекомых колорадского жука отличает феноменальная живучесть. Это – бронированная машина, идеально приспособленная для уничтожения паслёновых. Нет картофеля – вредитель съест ботву баклажанов, помидоров, физалиса, перца, в крайнем случае не побрезгует табаком, петунией, диким паслёном или дерезой. Если пищи нет или погода не способствует размножению, жук подождёт. Он проведёт в спячке зиму, если нужно – то 1–3 года.

Продолжительность жизни колорадского жука – от одного до трёх лет. За это время насекомое постоянно переходит от сна к бодрствованию.

У жука – 6 видов сна:

- зимняя диапауза (состояние полного покоя), начинающаяся осенью и длящаяся 75–90 дней;

- зимняя олигопауза (период между полным покоем и пробуждением);

- летний период покоя (длиной 1–10 дней). В середине лета в состояние покоя погружается примерно половина особей в возрасте старше 1 года;

- длительная летняя диапауза;

- вторая летняя диапауза, характерная для насекомых старше 1 года, уже успевших с начала сезона дать потомство;

- многолетняя диапауза длительностью 1–3 и более лет, позволяющая насекомому дождаться благоприятных условий для питания и размножения.

Колорадский жук, перезимовавший в почве, выползает на поверхность при температуре выше +10 °C. Первые проснувшиеся насекомые часто гибнут из-за отсутствия пищи. Самые жизнеспособные особи просыпаются при температуре от +13 до +15 °C. Обычно это происходит в период цветения одуванчика.

Некоторые самки впадают в зимнюю спячку уже оплодотворёнными. Немного подкрепившись молодой ботвой, они сразу же откладывают яйца. Другие особи, восстановив силы после периода покоя, приступают к спариванию.

За один день самки откладывают 5–80 яиц, за сезон – 450–1000. Скопления мелких (длиной до 1,8 мм) яиц, по форме напоминающих рисовые зёрнышки, легко обнаружить на обратной стороне листьев. Сперва яйца окрашены в насыщенный жёлтый цвет, но к моменту появления личинок темнеют, становясь ярко-оранжевыми.

Через 5–17 суток из яиц вылупляются личинки с мягким, мясистым телом, на каждом боку – ряд чёрных пятнышек. Личинки проходят 4 стадии развития:

- 1-й возраст – цвет тела – бурый, длина достигает 1,5–2,4 мм, личинка способна питаться исключительно самыми мягкими растительными тканями, расположенными с обратной стороны листа;

- 2-й возраст – вредитель вырастает до 2,5–4,5 мм в длину, приобретает ярко-красный цвет, съедает все ткани листа, оставляя лишь прожилки;

- 3-й возраст – тело достигает 4,6–9 мм, цвет тела становится краснокирпичным;

- 4-й возраст – длина вредителя составляет до 1,5 см, цвет тела меняется на жёлто-красный.

Личинка колорадского жука постоянно грызёт листья. Через 15–20 дней после вылупления она зарывается в землю на глубину до 10 см и окукливается.

Спустя 10–20 дней из куколки появляется взрослое насекомое. Если почва холодная, оно впадает в состояние покоя и проводит так всю зиму. Если осень ещё не наступила – жук выползает на поверхность и набрасывается на всё тот же картофельный куст.

Через несколько дней вредитель отъедается и готов к спариванию. В суровом климате Урала или Сибири за сезон появляется одно поколение колорадских жуков, но в южных регионах – до 3–4.

Чтобы представить масштабы бедствия, достаточно знать: всего 25 взрослых особей полностью уничтожают ботву одного картофельного куста. В тёплые дни вредители, подгоняемые ветром, способны летать со скоростью до 4–8 км/ч. Насекомые ядовиты и обладают неприятным вкусом. Даже птицы, которые могут их есть (индюки, куры, цесарки, скворцы, вороны, воробьи), делают это неохотно.

Колорадский жук – покоритель Америки, Азии и Европы

Полосатый вредитель вполне мог остаться неизвестным миру. Но в середине XIX века американские колонисты разбили картофельные плантации неподалёку от его родных Скалистых гор. Уже в 1855 году насекомое повредило поля в штате Небраска, а в 1859 – уничтожило картофельные посадки в Колорадо, так жук и получил своё название.

К 1874 году колорадский жук заполонил практически все штаты и вышел на берег Атлантического океана. Дошло до того, что американские фермеры отказывались сажать картофель, хотя цены на него поднялись во много раз.

Спрятавшись между грузами в корабельном трюме, в 1876 году колорадский жук прибыл в Европу. Уже год спустя насекомое атаковало фермерские поля в окрестностях Лейпцига. На его ликвидацию была брошена армия. Солдаты выкапывали рвы по периметру заражённых участков, заливали землю нефтью и поджигали.

На следующий год поля оставили под паром, посадив лишь по нескольку грядок картофеля для приманки оставшихся вредителей. Когда они выползли, их облили нефтью и сожгли. Точно так же в 1878 году был уничтожен очаг поражения колорадским жуком в польском городе Сувалки. Следующую битву вредителю немецкая армия дала в 1887 году в Ганновере.

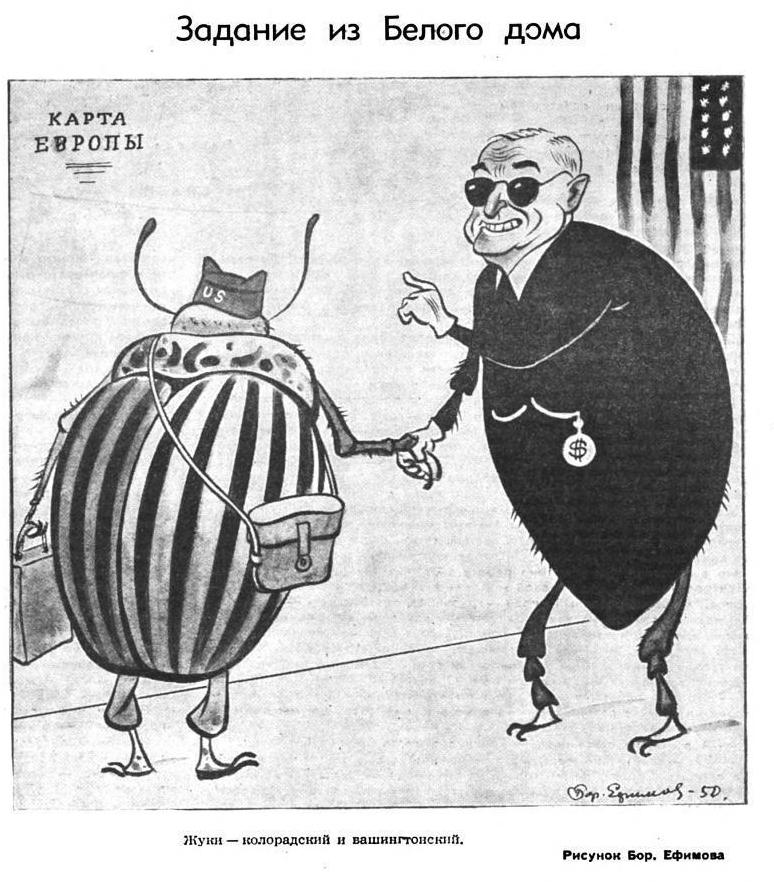

Но в 1918 году, во время Первой мировой войны, американские солдаты завезли жука в Бордо. Армия воевала, и карантинные мероприятия проводить было некому. Так началось триумфальное шествие колорадского жука по Европе. Единственной страной, не пустившей к себе вредителя, стала Англия.

После Великой Отечественной войны советские части, квартировавшие в Восточной Германии и Польше, боролись с колорадским жуком. Но в Западной Германии (зоне ответственности союзников) он размножался практически беспрепятственно.

В 1949 году первые жуки прилетели во Львовскую область. В колхозы были направлены лекторы, объяснявшие, какой вред приносит это насекомое. Школьникам платили по рублю за каждого сданного жука (буханка чёрного хлеба стоила 1,20–1,50 р, пирожное – 2,20 р). Вредителей удалось уничтожить.

Отразили нападение колорадского жука и в 1953 году, когда он появился одновременно в Волынской, Гродненской, Калининградской и Брестской областях. Но в 1958 году сильным ветром вредителей принесло в Закарпатскую область. Одновременно огромное количество жуков выбросило волнами на балтийское побережье в Калининграде и Прибалтике. Несмотря на то, что колхозники и военные тщательно выжигали песок, часть вредителей спаслась.

После этого колорадский жук последовательно захватывал области Советского Союза: сперва европейскую часть, а с 1975 года – Урал и Сибирь. В начале XXI века вредитель попал в Приморье.

Колорадский жук чрезвычайно быстро адаптируется к ядохимикатам. Поэтому даже самые сильные средства утрачивают эффективность через несколько лет после начала применения. Более перспективное направление – поиск биологических способов борьбы с вредителем.

(8)

(8)

Самый живучий и вредный жук на планете! Хорошо изучен, но от этого ядов больше не появилось…

Цитата: «Ничего примечательного во внешнем виде насекомого нет: овальное тело длиной 7–12 см»

Надо бы исправить, а то жук получается размером с воробья.

Исправили, спасибо, что заметили.